銀座駅~お買い物ついでにギャラリー見学

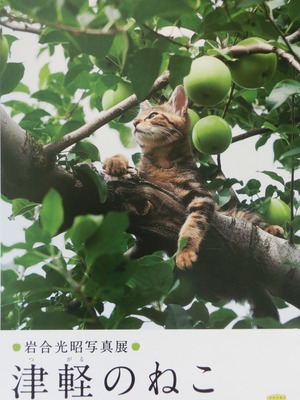

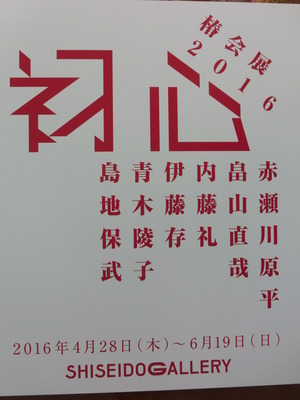

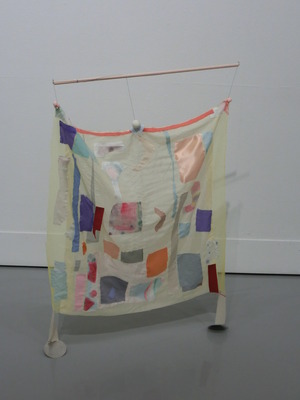

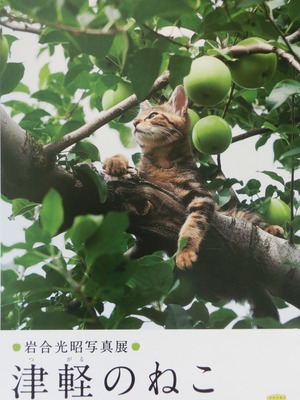

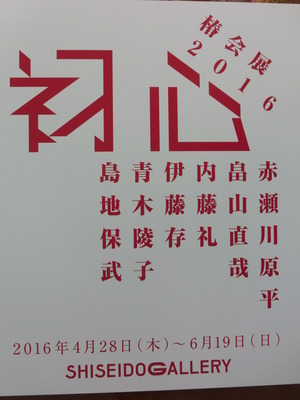

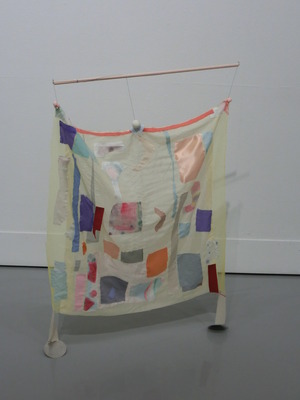

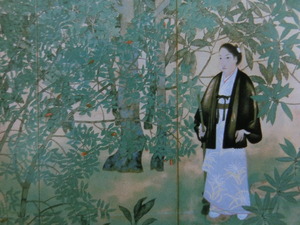

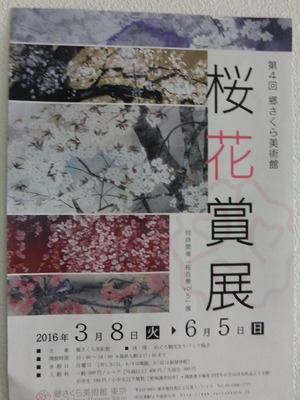

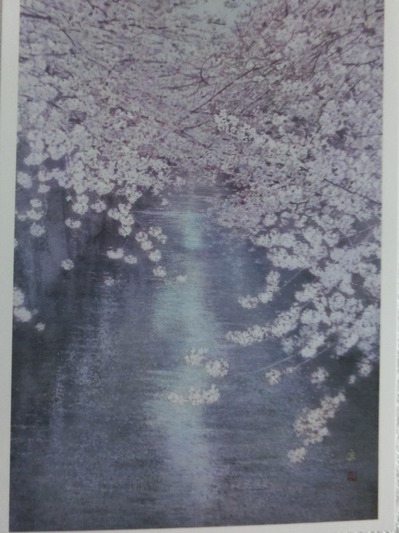

恒例の花椿展2016が開催中です。

恒例の花椿展2016が開催中です。

恒例の花椿展2016が開催中です。

恒例の花椿展2016が開催中です。

有楽町線新富町駅から18分、護国寺駅にやってきました。

護国寺仁王門

護国寺仁王門

日比谷線築地駅から22分、北千住駅にやって来ました。

北千住駅は、地下鉄日比谷線、千代田線、JR線、東武線、つくばエクスプレスが集まる大きな駅です。

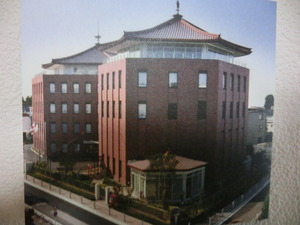

駅から徒歩20分、旧日光街道を南下し、石洞美術館を訪ねました。

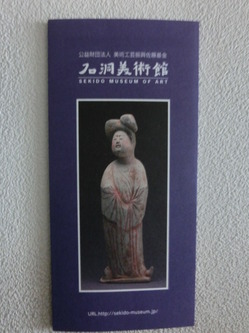

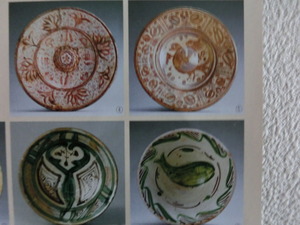

(パンフレットより)

石洞美術館は銅板葺きおろしの屋根とレンガタイル貼りの平面六角形のユニークな建物です。

美術館は、千住金属工業㈱の元社長であった故佐藤千壽氏が、若い頃より蒐集した焼物、器、茶の湯釜、仏像等、多岐にわたるコレクションで構成されています。石洞とは、佐藤氏の雅号からつけられたそうです。展示場内は、撮影禁止ですのでパンフレットよりご覧ください。館内はグレーと黒を基調としシックで落ち着いた雰囲気になっています。

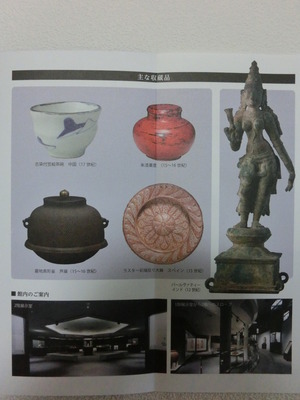

(パンフレットより)

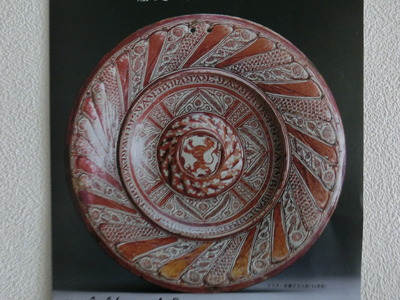

訪問時、スペイン陶器展が開かれていました。8世紀から15世紀まで、イスラム勢力に統治されたスペイン南部。居残った陶工たちが、イスラーム陶器の技法を継承し、金属の錫釉薬で焼いた陶器に金属の酸化物で文様を描いたラスター彩陶器を作りました。イスパノ・モレスク陶器です。(残念ですが、この企画展は4月3日で終了しています。)

見事なラスター彩獅子文大皿(16世紀)

ラスター彩草花文大皿と壺

ラスター彩鳥文大皿と緑彩パルメット文皿と魚文深鉢

美術館から徒歩1分のところに隅田川に架かる千住大橋があります。

ここに、隅田川を渡り、奥の細道へ旅立つ芭蕉の矢立初めの碑があります。

また、足立市場の傍には、生誕360年を記念して、有志により芭蕉像が建てられました。そして、芭蕉は、弟子たちと別れを『行く春や鳥啼き魚の目に泪』と詠んでいます。

石洞美術館は北千住駅から徒歩20分と少し遠いですが、北千住駅から、はるかぜ5号のコミュニティバスが出ています。京成線千住大橋まで行きますので、ご利用をおすすめします。

なお、石洞美術館は、現在、次の展示会準備のため閉館しています。4月29日から、「伝統工芸日本金工展」が開かれる予定です。

はるかぜ5号

石洞美術館 住所 〒120-0038 東京都足立区千住橋戸町23

電話 03-3888-7520

担当はT.Nでした。

日比谷線築地駅から20分、南の終点駅、中目黒駅にやってきました。中目黒駅は、東急東横線も通る人気ある便利な駅です。

日比谷線築地駅から6分、人形町駅にやって来ました。

人形町の名は、昔、歌舞伎小屋や浄瑠璃人形芝居に関した人々が多く住んでおり、通り名で呼ばれていて、昭和に入って人形町という地名になりました。

通りに建つからくり櫓が有名

通りの中央に風情ある横丁があります。

甘酒横丁です、地下鉄の出入り口から浜町の明治座までの400mの商店街です。写真の右手の玉英堂さんの場所に、昔、尾張屋という甘酒屋があり、お使い等で近くに行くとき、「甘酒屋の横から入って・・・」とよく目印にされ、この名がついたと言われています。

横丁を過ぎると水天宮が見えてきます。

現在、新社殿への工事中で、4月上旬にお披露目といわれています。仮宮は日本橋浜町の明治座近くに仮遷座中です。

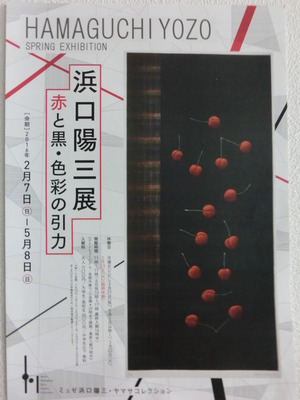

徒歩8分、ミュゼ・浜口陽三・ヤマサコレクションを訪ねました。

浜口陽三氏は、創業360年の由緒あるヤマサ醤油第10代目社長、浜口儀兵衛氏の三男で、銅版画でカラーメソチントという独特の技法を開拓した画家です。永く海外に住み、帰国して多くの作品を持ち帰りました。1998年、彼のコレクションを展示するため、ヤマサ醤油㈱が開設し運営しています。

私もカラーメソチントがよくわかりませんでした。黒い版画に色を付けたもので、わずかな色の違いが単色の中に見えてきます。館内は撮影禁止ですので、ポストカードや案内状で作品をご覧ください。

ポストカード「黒いさくらんぼ」

案内状「朱色の蝶」

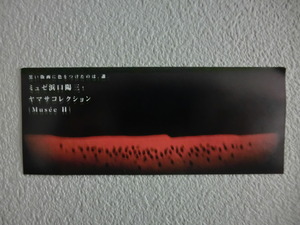

入場チケットです。描かれた作品名は「西瓜」です

展示会のパンフレットです。右の作品は「14のさくらんぼ」です

入口の小さなカフェが併設されています。

鑑賞後、カフェコーナーでセットメニューのコーヒーを頂きました。

アイスクリームのバニラは、ヤマサの醤油が練り込まれ、カラメル味がしました。黒いのはゴマ風味です。

ミュゼの斜め前は、TCAT(東京シティエアーターミナル)です。

平日の午後ですが、3階の広い出発ターミナルの待合いは、閑散としています。かつて連なり並んでいた航空会社のチェックインカウンターがあった1階は、広い家具店になっています。

TCATの地下には、地下鉄半蔵門線水天宮駅が直結しています。

TCATは成田空港を利用される外国からのお客様にもよくご案内するターミナルでホテルからタクシーで10分、13~1400円です。かつての賑わいはありませんが、バスも予約することなく、10分間隔で乗車できるのでお勧めしています。