GWも終わりここ東京では新緑の爽やかな季節に突入すると思いきや、突然の雷雨に見舞われたり、夜間の冷え込みが強まったりと安定しない天候、気候の日が続いておりますが、皆様の地域は如何でございますか?

さて、今回も隅田川テラスの旅シリーズをお届けさせていただきたいと思いますが、前回は新大橋を過ぎ中央区側を両国橋に向かって歩いていたのですが、対岸に何やら水門らしきものを発見し両国橋行きを一時中断して、新大橋へ戻り江東区側を水門に向かって歩き始めました。

隅田川テラスシリーズ第6弾

江東区側から向かった水門は「竪川(たてかわ)水門」という水門で、今まで漢字で書くと「堅川」だと思っておりました。

対岸の中央区側から見るとこの水門の前後で墨田川テラスが途切れているのが確認でき、テラスを上流に進むにはいったんこの水門の裏へ行かなければならず、この水門の裏側に何があるのかとふと思ってしまったのがこの竪川近辺散策の動機です。

-thumb-350x261-3676.jpg)

江東区側のテラスを上流に進み、巨大な竪川水門(写真上)が前方にど~んと見えてまいりました。

この水門は防潮水門で、高潮や津波の被害を防ぐため昭和34年に設置されたそうです。

確かにこの地点でテラスが途切れていますので、 テラスを一旦出て水門の裏の方へ行き、竪川沿いに上流の方へ歩き始めました。

-thumb-350x261-3679.jpg)

上の写真は竪川水門の裏手から撮影した竪川の様子です。

竪川は万治2年(1659年)に起工された掘割りされた運河で、江戸城から見て縦に流れていたので「堅川」と名づけられたそうです。

その当時は竪川の両岸には運河を通じて全国から入ってくるいろいろな品物を扱ったお店や土蔵などが立ち並んでいて、人通りも多くこの界隈はいつも大賑わいだったとのこと。しかし、現在は上に高速道路が通っていて、当時の江戸情緒が全く感じられないのが少し残念でしたが、観光地化されていないような少しDEEPなスポットを訪ねその辺を散策するのは旅の醍醐味でもあります。

そして水門から少し上流の方に行くと、「一之橋」という橋が見えてまいりました。幅15メートル、長さ36.9メートルのこの橋も万治2年(1659年)にかけられ、隅田川から一つ目の橋だったのでそう名付けられました。 現在は両国二丁目と千歳一丁目をむすんでいます。

赤穂浪士が泉岳寺に引き上げる際に最初に渡った橋ということなので、歴史的には重要な橋だったと思われます。 また、池波正太郎著の「剣客商売」や「鬼平犯科帳」他、多くの時代小説の舞台になっていて、私が個人的に好きな時代劇シリーズの「鬼平犯科帳」では「一ツ目橋」としてたまに登場していました。

ところで「堅川」って上流に向かって松木橋まではこの「一之橋」から二、三、四の名前のつく橋が架けられているのに、なぜか一の名のついている橋に向かって下流になっているのが少し不思議な感じではありますが・・・・

それから「一之橋」を渡り、千歳方面に足を向けました。

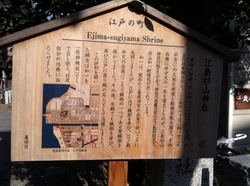

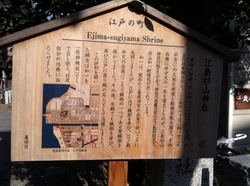

すると、江島杉山神社の看板(写真左上)がございました~。

江島杉山神社(写真右上)は、江戸時代鍼術の総検校となった杉山和一は五代目将軍綱吉の持病の治療に鍼治療をおこない信任を得ていました。その後、本所一ツ目に土地を拝領しました。そして元禄6年(1693年)に和一が深く信仰していた弁財天を歓請したのがこの江島杉山神社です。

境内の右手には弁天様がいらっしゃる洞窟がありました。

江島杉山神社に参拝した後、「一之橋」の方に戻り橋を渡ってから再び「竪橋」沿いを上流に向けて散策を始めました。

この近辺を歩いていると相撲部屋がたくさんあることに気付かされ、ここは両国なのだとあらためて実感させられました。このエリアには大島部屋、春日野部屋、時津風部屋などがあります。

歴史を感じさせる竪川近辺を散策していると、なぜかもっと素敵なのブログネタに巡り合えそうな感じがムンムンして参りましたのでもう少し竪川上流へと足を向けました★

隅田川テラスの旅はまだまだ続きます。

本日のBlogger: umechan-manでございました。

-thumb-350x261-3676.jpg)

-thumb-350x261-3679.jpg)

![20140424145845068[1].jpg](http://www.tokyustay.co.jp/hotel/MON/topics/assets_c/2014/04/20140424145845068[1]-thumb-250x187-3567.jpg)

![20140424145737358[1].jpg](http://www.tokyustay.co.jp/hotel/MON/topics/assets_c/2014/04/20140424145737358[1]-thumb-250x177-3564.jpg)