2014/10/28【お知らせ】

2014/10/18【観光案内】

隅田川テラスの旅~両国橋から国技館へPart1

最近ここ東京ではさわやかな秋晴れが続いておりますが、皆様の地域では如何でございますか?

先日は爽やかで気持ちのよい気候でございましたので、久しぶりに「隅田川テラスの旅」に出てみました。(^〇^) 前回は竪川にかかっている二之橋近辺を散策しておりまして、池波正太郎の時代小説「鬼平犯科帳」にでてきた場所などを数か所巡っておりました。

隅田川沿いを上流に向かい「両国橋」をめざしていたのですが、「竪川水門」が気になり竪川上流に向かって少し寄り道をしてしまったのですが、今回は隅田川テラスに戻り「両国橋」とその近辺を散策いたしました。 両国と言えば大相撲ですよね~★ この散策では「両国橋」を越え少し歩いて国技館方面へも足をむけましたので、当ホテルに宿泊しながら大相撲観戦に行かれる方は参考になさっていただければ幸いです。

(両国橋)

隅田川の上流をめざし墨田区沿いを歩いていくと、「両国橋」が見えてまいりました。

両国橋の歴史を調べてみたのですが、1657年(明暦3年)の明暦の大火によってこの地に橋がなかった為、多くの犠牲者が出たためこの両国橋が架橋されることになったそうです。そしてその後、橋の周辺が江戸三大広小路の一つとなり、見世物小屋や、芝居小屋が立ち並ぶ賑わいのある場所へと発展していきました。

両国橋の東岸は墨田区両国一丁目、西岸は中央区東日本橋二丁目になっていて、橋の丸いオブジェが印象的です。

(表忠碑) (日の恩やたちまちくだく厚氷の句碑)

隅田川テラスを一旦出て東詰所の方へ行くと、なにやら石碑が沢山見えて参りました。

「表忠碑」は日露戦争の戦没者に忠義を示すために設立された碑で、芥川龍之介の作品にもでてきます。

「日の恩やたちまちくだく厚氷」という長~い句碑は、前回のブログで永代橋近くにあった「赤穂浪士休息の地」の石碑の時にお届けいたしました忠臣蔵の赤穂浪士の大高源吾が、俳句の師匠の宝井其角と両国橋で出会い、討ち入りの夜に詠んだ句です。

両国橋を越え隅田川を墨田区沿いに上流に向かうと、対岸に「柳橋」が見えてまいりました。

「柳橋」は神田川の最も下流に架けられている橋です。

そしてしばらく歩いて行くと、隅田川の歩道に設置された手すりに何かがはめ込まれているのを発見!!

よ~く見ると、土地柄手すりも両国モードなのでしょうか? 手すりにはめ込まれたかなりの数の相撲の決まり手のオブジェがずら~っと続いておりました★

(かたすかし) (おおわたし)

(むこうつき) (そとがけ)

(むこうつき) (そとがけ)

日本相撲協会が定めた大相撲の決まり手は80以上あるとのことですが、この手すりにはどれぐらいのオブジェがとりつけられているのかわかりませんが、とりあえず気になったものを無作為にカメラにおさめてみました★ 個人的によくわからないものもありますが、こういったものを見るだけで両国に来たという実感がわいてきます。

さらに上流に足を向けると、総武線の鉄橋が見えてまいりました★

竪川より⇒のように隅田川沿いを散策してまいりましたが、この地点から国技館までの話題はPart2でお届けいたします(^~^)

当ホテルをご利用の際は是非両国で大相撲観戦など如何でございますか?

国技館のある両国までは都営地下鉄大江戸線門前仲町駅より3駅目という好アクセスでございます!!

★皆様からのご予約をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております★

↓↓↓

本日のBLOGGER: umechan-manでございました(^〇^)

2014/10/04【観光案内】

深川散策~永代橋から清澄白河へ

10月に突入いたしましたがここ東京では急に暑くなることもあり気温の変化が激しいですね(*~*)皆様の地域では如何でございますか?

さて、以前は永代橋を江東区側に渡り切った地点から当ホテルに向かい永代通りを散策しておりましたが、今回は同じ地点から北へ清澄白河方面に向かって散策をいたしました。 江東区には歴史的に有名な方々が沢山暮らしていましたので、そういった住居跡や歴史的なスポットが目白押しです。今回もそういったスポットを探しに歩き始めました>>>>>

(赤穂浪士休息の地碑)

歩き始めて少しすると右手に「赤穂赤穂浪士休息の地」という石碑が見えてまいりました★

元禄15年(1702年)12月15日に赤穂浪士一行が本所松坂町の吉良邸討ち入りの後、以前このブログでもお届けした竪川にかかる一ッ目橋 を通り、この佐賀町で休息をとりました。

その時、乳熊(ちくま)屋味噌店で甘酒の接待を受けた後、永代橋を渡り泉岳寺に向かったそうです。それを記念して昭和38年にちくま味噌によってこの地にこの石碑が建立されました。かつてこの場所にはちくま味噌の工場があったそうですが、現在が長野に移転しているとのことです。

ちくま味噌初代の竹口作兵と赤穂四十七士の一人大高源吾は宝井其角の門下としての俳句仲間だったそうです。しかし源吾は江戸で脇屋新兵衛を名乗っていたので、竹内作兵はこの日まで赤穂四十七士に源吾がいることを知らなかったというのも興味深いエピソードではありますが・・・・・

「赤穂浪士休息の地」

江東区佐賀1-6-2

(上之橋跡)

そのまま北へ足を進めて行くと、なにやら橋の親柱のようなものが見えてまいりました★

パッとまわりを見渡すと、道を挟んで4箇所にこの親柱がありました。

この「上之橋(かみのはし)」は江戸時代から仙台堀の佐賀町河岸通りにかかっていた橋で、池上正太郎著などの時代小説に良く登場していまして、上之橋の100メートル南には中之橋がそしてその南には下之橋があったそうです。

昭和5年(1930年)には震災復興事業により架設されたそうですが、昭和59年(1984年)には清澄排水機場建設に伴い撤去されました。4本の親柱から、仙台堀の運河が埋め立てられたため橋が撤去されたのだとすぐにわかり昔にあった橋のなごりを感じました。

「上之橋跡」

江東区佐賀2-1

(平賀源内電気実験の地石碑)

そこから少し歩いていくと右手にふと目をやると「平賀源内電気実験の地」という石碑

が目に飛び込んできました。平賀源内と言えば江戸時代電気学者として有名で、かつて地上波でやっていた時代劇にそのモデルがたびたび登場していましたよね。ここ清澄町には源内の自宅があった場所で、ここで電気実験を行っていたことなどからこの石碑が建てられました。

源内は安永5年(1776年)に日本で最初のエレキテル(摩擦起電機)を完成させています。

「平賀源内電気実験の地石碑」

江東区清澄1-2

そして左手には「清洲橋」が見えてきました。

「清洲橋」は「永代橋」同様、深川八幡祭りの神輿の渡御のルートにもなっています。前回は永代橋でその模様を見させていただきましたので、次回はこの地点から渡御を見たいと思います。

「清洲橋」を左に観ながら清洲橋通りを渡り右手に折れると、江東区登録史跡「陸奥宗光宅跡」という案内板がありました。

宗光は明治時代の外交官、政治家で明治5年から明治10年までここ深川清澄町で過ごされたと書かれてありました。

江東区登録史跡

「陸奥宗光宅跡」

江東区清澄1-5

★江東区は史跡の宝庫でございます★

永代橋から陸奥宗光宅跡まで約20分の散策でこんなにも沢山の史跡に出会えて大感激です(^〇^)

上の地図に示したように、佐賀町河岸通り⇒清洲橋通り⇒清澄通りを歩きながら清澄庭園まで移動しました★

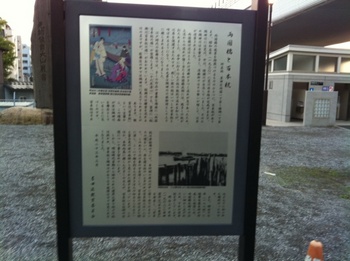

(深川芭蕉庵散歩)

そして清澄庭園の前に到着すると、「深川芭蕉庵散歩」という案内板を発見!!

案内板には芭蕉ゆかりの地と右側に葛飾北斎の富嶽三十六景の「深川萬年橋下」の錦絵が紹介されています。江戸時代小名木川にかかっていた萬年橋は橋脚が高いのが特徴的で、当時は富士山の見える名所でした。(橋の下に富士山が描かれているのがおわかりになると思います)

この案内板に刺激を受け、もう一度松尾芭蕉のゆかりの地をめぐってみたくなりました。

清澄白河駅までは都営地下鉄大江戸線の門前仲町駅から1駅でございます。そこから清澄通りや清澄公園界隈の散策など如何でございますか?もっと沢山の歴史的スポットに出会えるかも知れません。

本日のBLOGGER: umechan-manでございました。

2014/09/20【スタッフ日誌】

深川カーニバル~第10回深川よさこい祭り

だんだん秋が深まってきた感じがいたしますが、ここ東京ではまだ少し蒸し暑いと感じる日もございます。 皆様の地域では如何でございますか。

さて、9月13日(土)に当ホテルで仕事をしておりフロントから出入り口のエントランスをふと見ると、沢山の独特の衣装を身にまとった人たちがぞろぞろと富岡八幡宮に向かって歩いて行きました。あまりにも沢山の数だったので何かのイベントだとは思ったのですが、その時は何かわかりませんでした。

ランチタイムに興味津々で富岡八幡宮に向かうと、いつもの大鳥居の前には赤い沢山の提燈がつけられてありました。(大鳥居の前にこういった飾り付けを見たのは初めてです!!) そして、例の衣装を着た人たちと沢山の観客が鳥居の前で待機しておりました。

この時も何のイベントかはっきりとわからなかったのですが、ふと貼ってあったポスターに注目すると、深川カーニバル「第10回深川よさこい祭り」だということがわかりました。大鳥居の提燈も「よさこいモード]なのでしょうか?

開催時間は午前11時から午後5時までで、会場は深川公園、永代通り、富岡八幡宮ということが判明!!

それでは迷わず富岡八幡宮の参道へGO>>>>>>>>>

ランチタイムの頃には富岡八幡宮の境内ではすでに何組かのチームのパフォーマンスが始まっておりました。 そして、チームオリジナルの和を基本にアレンジしたような素敵な衣装と素晴らしいダンスパフォーマンスに目が釘付けになってしまいました♪

この深川カーニバルは約30チーム(約600名)が参加するよさこいのお祭りですが、東日本大震災の復興の願いを込めて踊りが披露されているそうです。

そして昼食を買いに永代通りに出てみると、こちらでも踊りのパフォーマンスが披露されておりました。永代通りでは車の通行が一部通行止めにされていて、踊りの列が次々に永代通りを富岡八幡宮に向かってきますので、まるで約1ヶ月前の「深川八幡祭り」の神輿の渡御のようです!!

こういったよさこい祭りは4月下旬から11月中旬ぐらいまで全国で行われているようで、参加チームが100を超え、踊り手が30,000を超えるようなものもあることを知って、祭りの規模の大きさに少し驚いてしまいました。

この日は夕方まで大音量の音楽がホテルの事務所まで響いておりました♪

この日は素晴らしいダンスパフォーマンスと素晴らしい音楽に触れ、気分を高めながら仕事に打ち込めた一日でございました(^〇^)

毎年この時期に深川カーニバルが開催されますので、当ホテルをご利用のお客様で機会がございましたら是非このイベントに参加されてみられては如何ですか?

去年のよさこい祭りの案内を当ホテルスタッフのyamachan-manが紹介しておりますので、こちらも参考にしてくださいネ(^〇^)

↓↓↓

本日のBLOGGER:

未だにダンスパフォーマンスの楽曲が耳について離れず、よさこい祭りにのりのりだったumechan-manでございました♪♪♪

2014/09/15【スタッフ日誌】

旅立ちは富岡八幡宮から~4万歩の男「伊能忠敬像」

ここ最近では日を追うごとに秋の気配が感じられるようになってまいりましたが、皆様如何お過ごしでございますか?

そして、江戸三大祭りの1つでありました今年の「深川八幡祭り」が、感激と感動の余韻を残したまま幕を閉じてから 約1か月がたとうとしております。

お祭りの期間は良く富岡八幡宮におじゃまさせていただきましたが、その時から境内にございます「伊能忠敬の銅像」が気になっておりました。

伊能忠敬は歴史の教科書で、日本で初めて測量によって日本地図を作成したということは知っていたのですが、なぜここ「富岡八幡宮」に銅像があるのが不思議に思っておりましたが、いろいろ調べていくうちに、ここ門前仲町が忠敬のゆかりの地であることがわかってまいりました(^^)

(富岡八幡宮の大鳥居のすぐ左手をパッと見ますと、今にも測量の旅に向けて歩きだそうとしているような伊能忠敬の銅像がど~んと目に飛び込んできます。とてもリアルな銅像ですので、暗闇だと本当の人だと思ってしまうかも・・・・)(写真上)

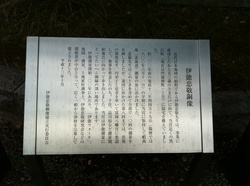

(伊能忠敬住居跡)

天文学者である高橋至時の弟子になり天文暦学を学んだ忠敬は、寛政7年(1795年)から文化11年(1814年)(50歳から69歳まで)深川黒江町(現在の門前仲町1-18)で過ごしました。こちらには「伊能忠敬住居跡」の石碑(写真上)が見落としてしまうぐらいひっそりと建てられていました。

「伊能忠敬住居跡」

江東区門前仲町1-18-3

伊能忠敬は寛政12年(1800年)から文化13年(1816年)まで10回にわたり測量の旅に出かけていましたが、旅立つ前に安全祈願の為必ず富岡八幡宮で参拝してから旅に出かけておりました。

寛政12年(1800年)4月19日にここ富岡八幡宮に参拝してから蝦夷地(北海道)に旅立ったことを記念して、平成13年(2001年)に富岡八幡宮の境内に伊能忠敬の銅像が設置されました。

銅像の説明文(写真右上)には蝦夷地の測量の旅を含め第8回までにこちらに参拝して旅に出かけたと書かれてあります。

(三等三角点 富岡八幡宮)

測量開始200年を記念して銅像の横にカーナビなどに使われているGPSの国家基準のもとになるモニュメントの三等三角点富岡八幡宮が設置されました。まるで饅頭を三等分に割ったような保護石に囲まれているのですが、隙間から見ることができます。

手前の説明文には:

緯度: 35度 40分15秒61

経度: 139度47分56 秒79

標高: 1.2m

と書かれてありました。

(地図御用所跡)

文化11年(1814年)に深川黒江町から八丁堀亀島町(写真上の碑がある付近)に転居しました。ここは、忠敬の住居兼日本地図を作成する為の「地図御用所」でした。 文政4年(1821年)に 「大日本沿海輿地全図」が完成します。 実は文政元年(1818年)に伊能忠敬は八丁堀亀島町の自宅で亡くなっていたそうです。この時この事実は公表されることがなく、4年後門弟の手などによってこれが完成させられた後に忠敬の死が公表されたそうです。

江東区から永代橋を中央区側に進み、新大橋通りを八丁堀方面に少し歩くとこの「地図御用所跡」がございます。この辺は交通量が多いことと、人の往来が激しいのでこの碑をついつい見落としてしまいそうですが、このような歴史的なスポットに是非一度は立ち寄られてみられては如何ですか?

「地図御用所跡 」

中央区日本橋茅場町2-12

江東区では松尾芭蕉に続き、江東区を拠点に旅に出かけた歴史上の偉人を2人も輩出していることになります★

以前このブログで、松尾芭蕉が「奥の細道」の旅に出かける前に住んでいた「採茶庵跡」の話題をお届けしておりますので、こちらもチェックしてみてくださいネ★↓↓↓松尾芭蕉を訪ねて~採茶庵跡 松尾芭蕉同様に、伊能忠敬も便利な交通機関が全くなかった時代にどういう思いで旅にでたのだろうとふと考えてしまいました。

当ホテルをご利用の際にはすぐお隣にございます富岡八幡宮の境内を

散策など如何でございますか?そして、今にも蝦夷地への測量の旅に向けて歩き出そうとしている忠敬の銅像を前に、「約214年前の富岡八幡宮での旅立ちの朝」に是非思いを馳せてみられては如何ですか?

本日のBLOGGER: umechan-manでございました(^〇^)

皆様お待たせいたしました!!

皆様お待たせいたしました!!