絵から見る江戸、明治~町火消しの誕生

都営地下鉄大江戸線と浅草線大門駅、及びJR線浜松町駅乗り換えの地下コンコースに、芝大門振興会の提供による錦絵、更に有志による町火消しの絵、明治の有楽町、汐留付近の写真が常設展示されています。

モノレールへの乗換え等、このコンコースを利用され、ご存知の方も多いかと思いますがご紹介します

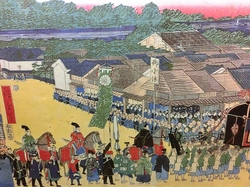

(芝神明宮の図、安藤広重(3代目)の画)

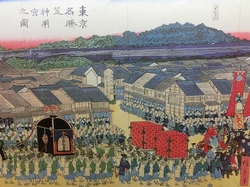

(芝大門前の画、梅堂国政の画)

行列や町の建物などが良く描かれています。

こちらは銀座ですが、銀座6丁目の松坂屋建替え工事現場の囲いに明治の銀座5,6丁目を描いている絵がありますのでご覧下さい。

昭和以前の銀座5、6丁目は尾張町と呼ばれていました。鉄道馬車が走っています。銀座4丁目交差点は、その当時、「銀座のおわり、尾張町のはじまり」と言い表されていたそうです。

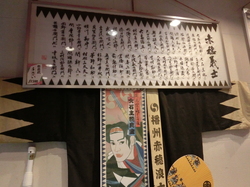

大門駅の地下コンコースには「江戸消防記念会監修」による町火消の紹介もあります。少々漫画調ですが壁面に展示されています。組名や江戸纏い、競い合いが良く描かれています。

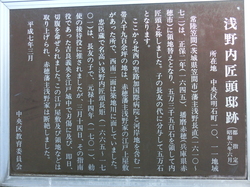

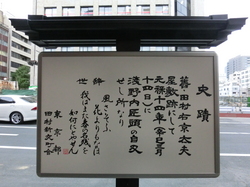

江戸時代、1717年(享保2年)、徳川吉宗は、大岡越前守忠相を江戸町奉行に起用します。町奉行になった大岡忠相は、防火対策の強化を図り、町火消を創設し確立に努めます。町民に積極的な消火活動を促すように触書を出し、現場への駆けつけを義務化し、少ない参加には罰則もあったそうです。そして触書を出した5ヵ月後には町々の名主を集め、火消組合を作らせ、ここに「町火消」が誕生しました。

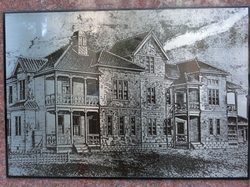

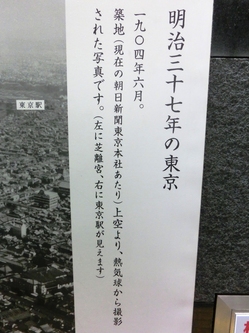

さらにこのコンコースには興味深い写真も展示されています。

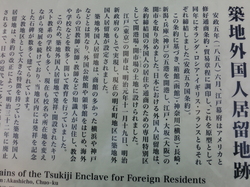

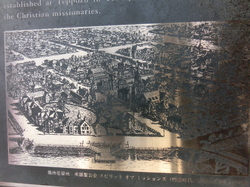

1904年(明治37年)の東京で、築地(現在の朝日新聞社あたり)の上空から熱気球で有楽町、日比谷、溜池,愛宕、汐留、浜離宮近辺を撮影したものです。

110年前の東京です。竹芝はありません。溜池は本当にため池だったのですね。汐留が当時の新橋駅でした。